Desde la primera bandera nacional izada en 1904 hasta las actuales investigaciones científicas, la relación de nuestro país con la Antártida ha sido constante y representa una muestra cabal de soberanía en el continente blanco.

El 22 de febrero de 1904 marcó un hito en la historia antártica argentina. En esa fecha se izó por primera vez la bandera nacional en la isla Laurie, ubicada en el archipiélago Orcadas del Sur, evento que convirtió a nuestro país en pionero de la investigación científica en el continente blanco.

En conmemoración de este acontecimiento, y mediante la Ley Nº 20.827/74, se estableció el 22 de febrero como el Día de la Antártida Argentina.

- Te puede interesar: Misteriosa y atrapante: nueve curiosidades sobre la Antártida

En 2024, celebramos los 120 años de presencia ininterrumpida en la Antártida, donde la República Argentina tiene el honor de haber sido el único ocupante permanente durante cuarenta años, hecho que representa un fundamento clave en los reclamos de soberanía.

Antártida, el último continente descubierto por el hombre

Ya desde fines del siglo XIX la Armada Argentina exploraba la periferia antártica, en áreas insulares. Otra presencia frecuente era la de los cazadores de focas y de lobos rioplatenses que visitaban la Península Antártica en busca de aceite y pieles muy codiciados en los mercados orientales.

Para resguardar esta zona de potenciales incursiones comerciales y preservar el monopolio de la fuente de ingresos, mantuvieron sus actividades en secreto, lo que no impidió que las poblaciones de estos animales declinaran casi hasta su extinción. Y el siguiente paso fue la caza de pingüinos y elefantes marinos.

En 1901 se organizó una expedición antártica internacional con el objetivo de obtener información científica sobre la región. Impulsada por la Sociedad Geográfica de Londres, contó con la participación de diversos países, como Francia, Inglaterra, Alemania y Suecia, que debían explorar distintos sectores previamente asignados.

El Dr. Otto Nordenskjöld estuvo a cargo de esta expedición científica que, a bordo del ballenero “Antarctic”, partió desde el puerto de Buenos Aires, marcando una de las primeras incursiones científicas al sur del paralelo 60 S. El alférez José María Sobral formó parte de la travesía como meteorólogo, magnetólogo y geodesta.

- Te puede interesar: Argentina y su futuro en el continente blanco: ideas posibles para el diseño de un plan antártico imprescindible

Después de quedar aprisionado por el hielo, el buque naufragó, obligando a los expedicionarios a permanecer dos años en la Antártida hasta que fueron rescatados por la corbeta “Uruguay” de la Armada Argentina, comandada por el teniente de Navío Julián Irízar.

Argentina no se mantuvo ajena a esta iniciativa e instaló el primer observatorio al norte de la isla de los Estados, en la isla Año Nuevo.

En 1902 llegó a la zona, al mando del naturalista, oceanógrafo y explorador británico William Bruce, la Expedición Antártica Nacional Escocesa a bordo de un ballenero bautizado “Scotia” cuya tripulación estaba compuesta por seis científicos, 25 oficiales y tripulantes. Su misión era explorar el casquete polar.

Después de reabastecerse en las islas Malvinas, siguió viaje hacia el sur, pero debido a que la abundante presencia de hielo marino impedía la navegación, Bruce tomó la decisión de dirigirse hacia las islas Orcadas del Sur. Ingresó con el “Scotia” a una bahía y desembarcó en la isla Laurie, donde el buque quedó bloqueado en la banquisa.

Obligados a invernar, los expedicionarios construyeron en tierra firme un edificio de piedra recubierto de madera en la parte interna que fue bautizado “Omond House”, como Robert Omond, director del Observatorio de Edimburgo y patrocinador de la expedición.

Creación del observatorio argentino, un hito histórico

Una vez que el barco de la expedición escocesa pudo volver a la navegación, el doctor Williams Bruce se dirigió a Buenos Aires con el objetivo de reabastecerse y continuar sus exploraciones antárticas. Por esta razón, ofreció el refugio donde habían sobrevivido al aislamiento invernal y la casilla levantada para el instrumental científico al gobierno argentino, para que se hiciera cargo de continuar con las observaciones meteorológicas.

El 2 de enero de 1904, por medio del Decreto Nº 3073, el presidente Julio Argentino Roca creó el Observatorio Nacional Magnético y Meteorológico. El 22 de febrero del mismo año, junto al izamiento de la bandera nacional, Argentina asumió la responsabilidad de continuar las observaciones meteorológicas, actividad que permitió mejorar la precisión de los pronósticos nacionales. Se inauguró también la Estafeta Postal Orcadas del Sur, la primera oficina de correos antártica de la historia.

- Te puede interesar: Ríos y lagos ocultos: la intrincada red subglacial de la Antártida bajo el radar científico

Al observatorio original de piedra, construido en 1903 por la expedición escocesa, se sumó en 1905 una moderna casa principal que hoy cumple función de museo bajo el nombre de Casa Moneta.

Su denominación honra al técnico del Servicio Meteorológico y luego diplomático argentino, José Manuel Moneta, quien invernó como integrante del Servicio Meteorológico Nacional en las dotaciones científicas, entre 1923 y 1929, experiencia que plasmó en su excelente libro Cuatro años en las Orcadas del Sur y que también quedó registrada en el documental Entre los hielos de las Islas Orcadas, que rodó en 1927.

Esta cabaña, la primera edificación argentina en el sexto continente, fue declarada en 1972 Monumento Histórico antártico y en 2007, lugar histórico Nacional. Está ambientada como en la época en la que vivió en la isla el capitán Moneta.

Antártida, investigación y soberanía

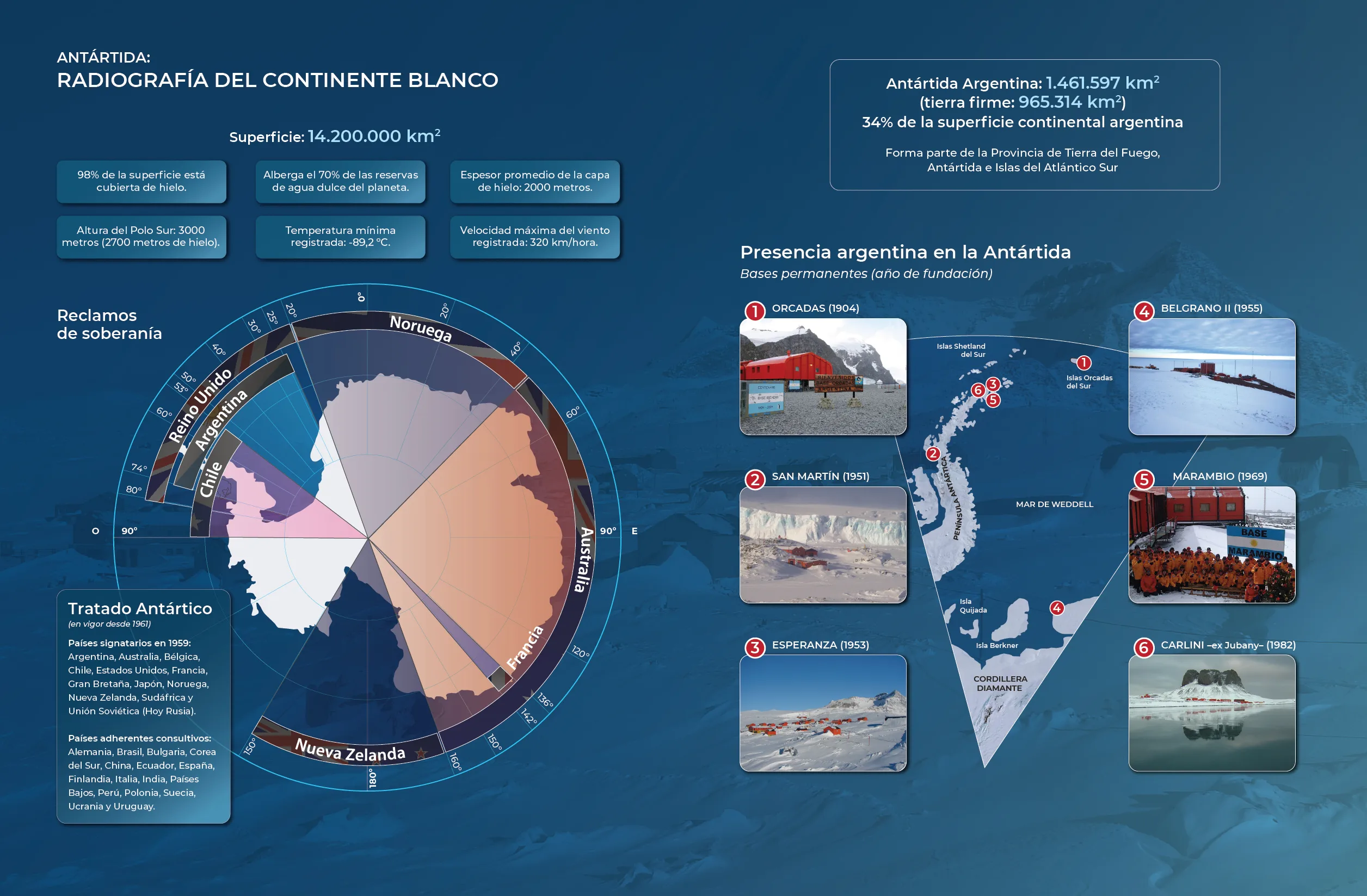

Siete países reivindican derechos de soberanía sobre el sector: Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido.

Entre los principales títulos que esgrime nuestro país, podemos mencionar la continuidad geográfica y geológica; herencia histórica de España; la mencionada ocupación permanente de una estación científica que se mantiene hasta nuestros días a las que se sumó la instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península e islas adyacentes, al igual que los refugios en diversos lugares del sector y los descubrimientos e investigaciones en beneficio de la ciencia.

En la actualidad nuestro país cuenta con siete bases permanentes –que funcionan todo el año–: Orcadas, Marambio, Carlini, Esperanza, San Martín, Belgrano II y Petrel; y seis temporarias –habilitadas en verano–: Almirante Brown, Matienzo, Primavera, Cámara. Melchior y Decepción.

- Te puede interesar: Una por una: descubrí las bases antárticas argentinas

En ellas, científicos y técnicos de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino, junto a otras instituciones y organismos nacionales e internacionales, se dedican a la investigación en distinta áreas, entre la que se destacan el impacto del cambio climático en la flora y fauna de la región; el adelgazamiento de la capa de ozono y sus efectos; la biorremediación de suelos afectados por hidrocarburos, el monitoreo del ecosistema, la cronobiología del aislamiento, el clima espacial que permite detectar fenómenos solares, además de estudios sismológicos y microbiológicos.

El compromiso antártico argentino

Más allá del conocimiento científico, la Argentina fue pionera en operaciones de búsqueda y rescate, y cuenta con una patrulla que puede ser movilizada de inmediato ante cualquier requerimiento.

El rescate en 1903 de la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld por parte de la corbeta Uruguay; la asistencia en 2002 al barco alemán Magdalena Oldendorff varado al sur del mar de Weddell, y en 2005 la recuperación de los cuerpos de científicos y militares –el biólogo Augusto Thibaud y el marino Teófilo González de la base Carlini y tres militares de la base chilena O´ Higgins– en dos accidentes similares en la isla 25 de Mayo por parte de una patrulla argentina son algunos ejemplos del espíritu solidario que nos ha caracterizado a lo largo de la historia.