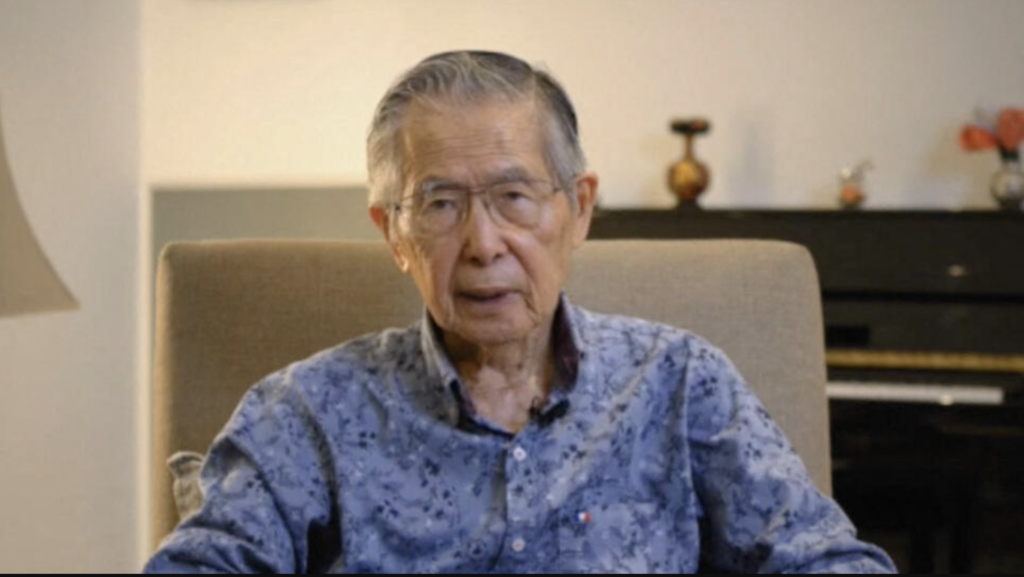

El expresidente murió en su residencia de Lima, a los 86 años. Aun con sus excesos y los escándalos que marcaron su paso por el poder, un sector de la sociedad peruana le reconoce el logro de la estabilidad económica y el fin de la violencia guerrillera.

Con sus luces y sus sombras, la figura de Alberto Fujimori -quien falleció este miércoles- dejó un sello indiscutible en la política peruana. Nacido en 1938 en Lima, en el seno de una familia de inmigrantes japoneses, su vida dio un giro inesperado en 1990.

Ingeniero agrónomo de profesión, con un posgrado en Matemática en la Universidad de Milwaukee, ocupaba el cargo de rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) cuando se lanzó a una aventura quijotesca.

Sin estructura propia, con un partido recién fundado –Cambio 90-, este desconocido intelectual, con una corta experiencia de conductor de un programa de debates en la televisión pública, decidió presentar su candidatura presidencial para las elecciones de 1990.

- Te puede interesar: Qué pasa con el crimen organizado en la región amazónica que comparten Brasil, Colombia y Perú

Se coló sorpresivamente en la segunda vuelta de las elecciones, en las que finalmente derrotó por amplio margen -62,5% contra 37,5%- al escritor Mario Vargas Llosa, quien había recibido el respaldo del establishment y de las fuerzas políticas tradicionales del centro-derecha peruano.

Del “Fujishok” al autogolpe de 1992

“Tuve que gobernar desde el infierno”, afirmó Fujimori, durante su alegato final en el juicio por el que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión, al ser declarado culpable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que tuvieron lugar respectivamente en 1991 y 1992, en el marco de los excesos que tuvo la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

Se refería al “Fujishok”, el severo plan de ajuste económico que buscó revertir la caótica situación económica heredada de su antecesor Alan García (1985-1990). “Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana; una economía entrampada en una hiperinflación y una depresión, una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de guerra“, había dicho el mandatario al asumir el poder.

La política de privatizaciones, liberalización de las tasas de interés y la flexibilización del régimen cambiario marcó un cambio de época en el país. En 1991, como símbolo de la nueva era, se introdujo un cambio en el signo monetario: el nuevo sol reemplazó al inti. Las reformas tuvieron también un hito, con la aprobación en diciembre de 1992 de la nueva Carta Orgánica que dotaba de autonomía al Banco Central de Reserva, que persiste hasta el día de hoy.

- Te puede interesar: Perú: ¿Quién es Martín Vizcarra?

Sin embargo, frente la debilidad política de su gobierno, que estaba en minoría en ambas Cámaras del Parlamento, el 5 de abril de 1992 dio un autogolpe: disolvió el Congreso y decidió “reorganizar” el Poder Judicial. En ese marco, la instauración de tribunales especiales y el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a Sendero Luminoso provocaron las críticas de los organismos de derechos humanos.

La caída de Abimael Guzmán, el golpe de gracia a la guerrilla

El mayor éxito de su política de combate a los grupos guerrilleros fue la detención del histórico líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El célebre “Comandante Gonzalo”, que había fundado el grupo en 1980 en la región de Ayacucho y había dado inicio a la “guerra popular”, fue detenido en 1992 junto a su compañera política y sentimental, Elena Iparraguirre, y toda la cúpula de la organización.

Sin tanta repercusión mediática, pocos meses antes, había sido detenido el líder del otro grupo guerrillero peruano, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay. La sombra de esta organización volvería a ser foco de la atención mundial en diciembre de 1996, con la cinematográfica toma de rehenes en la residencia del embajador de Perú en Lima.

La situación se prolongó hasta abril de 1997, cuando un operativo especial de las fuerzas especiales permitió liberar a la mayoría de los cautivos, muchos de ellos diplomáticos, juristas, políticos y reconocidas personalidades de la sociedad civil. El asalto a la sede diplomática se saldó con la muerte de 14 terroristas, un rehén -vocal de la Corte Suprema de Justicia- y dos oficiales militares.

Polémica re-reelección y el escándalo de los “Vladivideos”

Con una nueva Constitución aprobada a su medida en 1995, Fujimori consiguió su reelección en las elecciones de abril de ese año, en las que derrotó al exsecretario general de Naciones Unidas, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar. Durante su segundo mandato, se acentuó la represión y el silenciamiento de las voces disidentes. Un ejemplo de ellos fue la revocación de la ciudadanía peruana al empresario Baruch Ivcher, propietario de la señal televisiva Frecuencia Latina, que pasó a manos de dos accionistas afines al gobierno.

Cuando parecía que nada lo detendría, tras una polémica interpretación constitucional y unas elecciones muy sospechadas que permitieron la re-reelección de Fujimori en 2000, estalló el escándalo de la “compra” de políticos y empresarios por parte del jefe del servicio de inteligencia peruano, Vladimiro Montesinos. Destituido del cargo, la supervivencia política de su antiguo jefe pendía de un hilo. La aparición de los llamados “Vladivideos” significó un mazazo para la credibilidad del régimen fujimorista.

El 19 de noviembre de 2000, en una sorpresiva maniobra, Fujimori abandonó el país y presentó su renuncia desde Japón. Dos días más tarde, el Congreso la rechazó y destituyó al mandatario invocando su “incapacidad moral” para continuar ejerciendo el cargo. Fue el punto final de su carrera política, pero no sería el final de la dinastía Fujimori.

Su hija Keiko refundó en 2010 su fuerza política, rebautizada “Fuerza Popular” y se presentó a las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. En todos los casos, llegó a disputar el balotaje y, en las últimas dos contiendas, perdió por muy estrecho margen. Sin embargo, la sombra de la corrupción y el financiamiento ilegal de su partido también persiguieron a Keiko, que está hoy a la espera de la sentencia en una causa por lavado de activos.

- Te puede interesar: Perú: ganó Keiko, pero habrá balotaje

El final del Chino: regreso del exilio, condena e indulto humanitario

Tras cinco años de exilio dorado en Japón, en noviembre de 2005 Fujimori emprendió el regreso. A su llegada a Chile, fue detenido y casi dos años más tarde, en septiembre de 2007 fue extraditado a Perú. Le esperaba una condena de 25 años, pronunciada por un Tribunal en el denominado “juicio del siglo” en noviembre de 2009.

También recibió una pena de siete años y medio de prisión por peculado y falsedad ideológica por pagos ilegales a su exjefe de inteligencia Montesinos. Por último, recibió una condena de seis años de prisión por corrupción relacionada con pagos ilegales a congresistas tránsfugas, espionaje y la compra de medios de comunicación.

Tras idas y vueltas sobre el indulto humanitario concedido a fines de 2017 por el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Corte Constitucional de Perú le permitió recuperar su libertad en diciembre de 2023. Lo hizo a pesar de las objeciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina es que el instituto jurídico del indulto no es aplicable en casos de delitos de lesa humanidad.