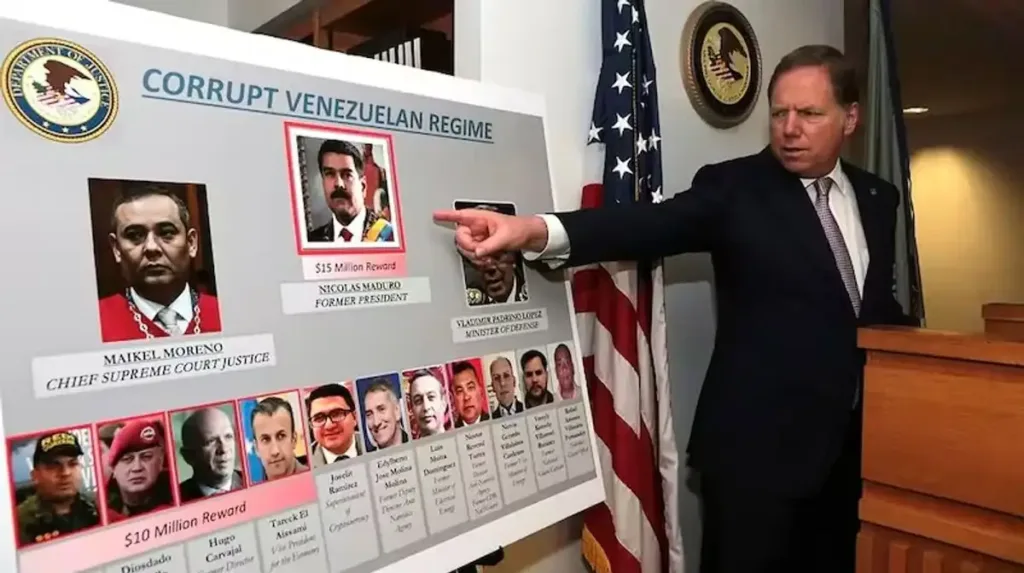

La actual ofensiva militar y la posterior captura por parte de Donald Trump a Nicolás Maduro pareciera marcarse como precedente en la región. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo semejante, ya que en plena Guerra Fría, el gobierno estadounidense logró capturar a un exlíder panameño acusado también de mantener vínculos con el narcotráfico.

- Te puede interesar: Máxima tensión en Venezuela: Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos

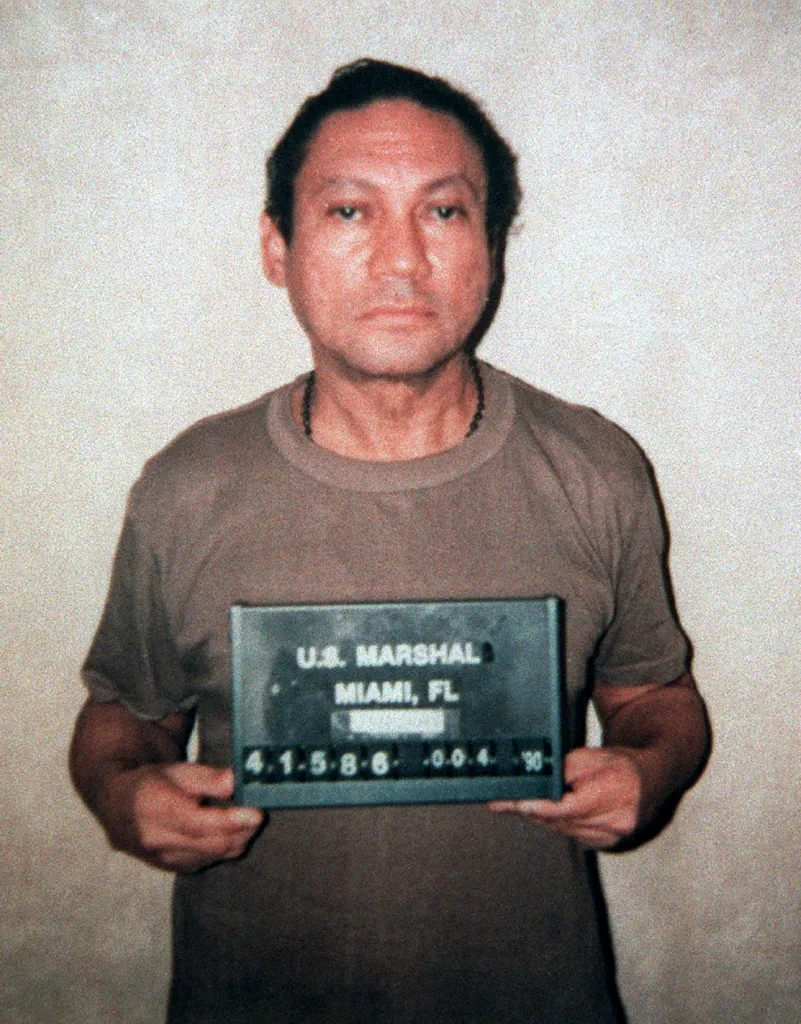

Manuel Noriega, exdirigente de Panamá, fue arrestado en 1989 por el gobierno estadounidense. En ese momento, la intervención se justificó en función de los presuntos vínculos que el cabecilla mantenía con el Cártel de Medellín.

Maduro y Noriega: elementos que fundamentan su paralelismo

Tanto el dictador venezolano como el panameño fueron los principales sospechosos de mantener vínculos estrechos con organizaciones narco-terroristas, como el Cártel de los Soles o el Cártel de Medellín, respectivamente.

Asimismo, ambos lideraron regímenes autoritarios, sin elecciones verdaderamente libres y transparentes. La principal diferencia es que Noriega surgió tras un golpe militar, mientras que Maduro accedió al poder a principios de la década del 2000, tras el fallecimiento de su antecesor Hugo Chávez, cuando asumió como presidente interino de Venezuela. En ambos casos, las violaciones a los derechos humanos fueron evidentes.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el panameño pasó de aliado a enemigo por sus vínculos con el narcotráfico, la imposibilidad de garantizar comicios democráticos y el doble juego de espionaje que mantuvo durante años con la CIA y sus adversarios. El venezolano, por su parte, continuó el legado de Chávez, impulsando posturas contrarias a la hegemonía estadounidense.

Operativo “causa justa”: la invasión de Estados Unidos y el fin del último gobierno militar

Manuel Noriega fue líder militar de Panamá entre 1983 y 1989. Durante los primeros años previo a su liderazgo, mantuvo una relación cercana con Estados Unidos, principalmente por su disposición a proporcionar información sobre el gobierno de Fidel Castro y sobre el sandinismo en Nicaragua.

Sin embargo, su rol como informante de la CIA no duró para siempre, y la enemistad con el país norteamericano no tardó en desarrollarse. El primer detonante fue el asesinato del opositor Hugo Spadafora, el 13 de septiembre de 1985, quien denunciaba los vínculos de Noriega con el narcotráfico. El segundo fue la destitución de Nicolás Ardito Barletta el 27 de septiembre de 1985, cuando Noriega asumió el poder por la fuerza.

Estados Unidos rompió definitivamente la relación en 1988, cuando juzgados estadounidenses lo acusaron por narcotráfico. En principio, se buscó su renuncia mediante negociaciones impulsadas por el gobierno de Ronald Reagan.

Al no prosperar, y tras la anulación de las elecciones de 1989, donde Guillermo Endara fue proclamado ganador, George H. W. Bush reforzó la presencia militar estadounidense en la zona del Canal de Panamá. La invasión se precipitó tras la muerte de un oficial de Marina estadounidense en un control de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

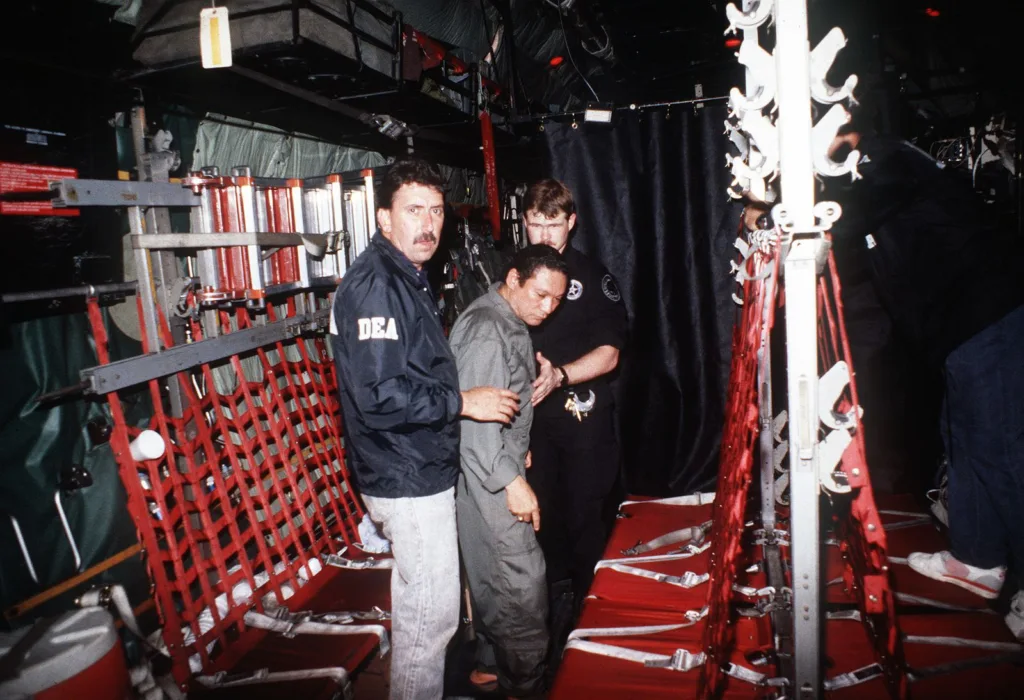

Así, el 20 de diciembre de 1989 se inició la incursión estadounidense, que culminó con la entrega y captura de Manuel Noriega el 3 de enero de 1990. Dos años más tarde, fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico y chantaje. En 2017, murió a los 83 años a causa de un tumor cerebral.

Marco legal internacional: los límites ante la intervención contra Maduro

Las Naciones Unidas se fundan en un principio esencial: el respeto a la soberanía de los Estados. Bajo esta premisa, entendida como la protección de la integridad territorial, ningún país tiene competencia para llevar adelante una intervención militar unilateral, incluso en casos de crímenes de lesa humanidad o de guerra.

Existen dos elementos centrales que impiden tal intervención:

- El artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la independencia política o territorial de cualquier Estado.

- El Capítulo VII de la Carta, que requiere la autorización expresa del Consejo de Seguridad para una acción militar. Dado que Rusia y China son aliados de Venezuela y miembros permanentes con poder de veto, la aprobación de una resolución de este tipo resulta imposible.

Sin embargo, estos principios también regían cuando ocurrió la invasión a Panamá en 1989. En aquel momento, la Asamblea General de la ONU buscó emitir una resolución no vinculante de condena, y en el Consejo de Seguridad tampoco se logró consenso debido al veto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Existe un tercer elemento vinculado a la captura de un jefe de Estado en funciones. Según la Convención de Viena de 1969, debe respetarse la soberanía estatal y otorgarse inmunidad a los representantes diplomáticos. La práctica internacional extendió ese principio a los jefes de Estado, y no existen antecedentes de que un presidente en ejercicio haya sido arrestado por otro país.

En este marco, la intervención militar estadounidense en Venezuela fue no solo ilegal, sino también políticamente costosa, con consecuencias en el plano bilateral. Esto se debe principalmente a que, contrario a los años 90’, Estados Unidos ya no concentra la hegemonía, pese a los claros descontentos tanto regionales como a nivel mundial con el régimen dictatorial venezolano.

Países como Brasil, Colombia y México no reconocen la presidencia de Maduro como legítima, pero tampoco avalan la intervención norteamericana para modificar las condiciones políticas y humanitarias del país caribeño.

- Te puede interesar: Maduro amenaza a Estados Unidos: el poder militar de Venezuela ante un eventual conflicto bélico

Aunque existen claras similitudes con el caso de Manuel Noriega, el actual contexto geopolítico y la protección que brindan los marcos legales internacionales hacen que el actual escenario análogo resulta mucho más complejo.

La combinación de alianzas estratégicas, el poder de veto en el Consejo de Seguridad y las normas de inmunidad a jefes de Estado convierten al actual arresto en un proceso incierto, donde la política internacional pesa tanto como el derecho.